[2025年4月1日]

ID:19461

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

マイコプラズマ肺炎とは

マイコプラズマ肺炎は、「肺炎マイコプラズマ( Mycoplasma pneumoniae )」という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。小児や若い人の肺炎の原因として、比較的多いものの一つです。例年、患者として報告されるもののうち約80%は14歳以下ですが、成人の報告もみられます。マイコプラズマ肺炎は1年を通じてみられ、秋冬に増加する傾向があります。

主な症状

発熱や全身の倦怠感(だるさ)、頭痛、せきなどの症状がみられます(せきは少し遅れて始まることもあります)。せきは熱が下がった後も長期にわたって(3~4週間)続くのが特徴です。マイコプラズマ肺炎に感染した人の多くは気管支炎で済み、軽い症状が続きます(一般に、小児の方が軽症で済むと言われています)が、一部の人は肺炎となったり、重症化したりすることもあります。また、5~10%未満の方で、中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発する症例も報告されています。

感染経路

感染した人のせきのしぶき(飛沫)を吸い込んだり(飛沫感染)、感染者と接触したりすること(接触感染)により感染すると言われています。家庭のほか、学校などの施設内でも感染の伝播がみられます。感染してから発症するまでの潜伏期間は長く、2~3週間くらいとされています。

治療方法

マイコプラズマ肺炎は、マクロライド系などの抗菌薬で治療されます(▲)。軽症で済む人が多いですが、重症化した場合には、入院して治療が行われます。せきが長引くなどの症状がある時は、医療機関で診察を受けるようにしましょう。また、マクロライド系抗菌薬が効かない「耐性菌」に感染した場合は他の抗菌薬で治療します。

(▲)成人で、肺炎を伴わない気管支炎であれば、抗菌薬による治療を行わないことが推奨されています。

保育園・学校の登園の目安について

マイコプラズマ肺炎を含め、マイコプラズマ感染症は、学校保健安全法で「その他の感染症」として指定されている感染症です。

登園・登校は、症状が改善して全身症状が良くなったら可能ですが、症状が出ているうちは登園や登校を控える必要があります。登園・登校については、各施設においてご確認ください。

予防と対策

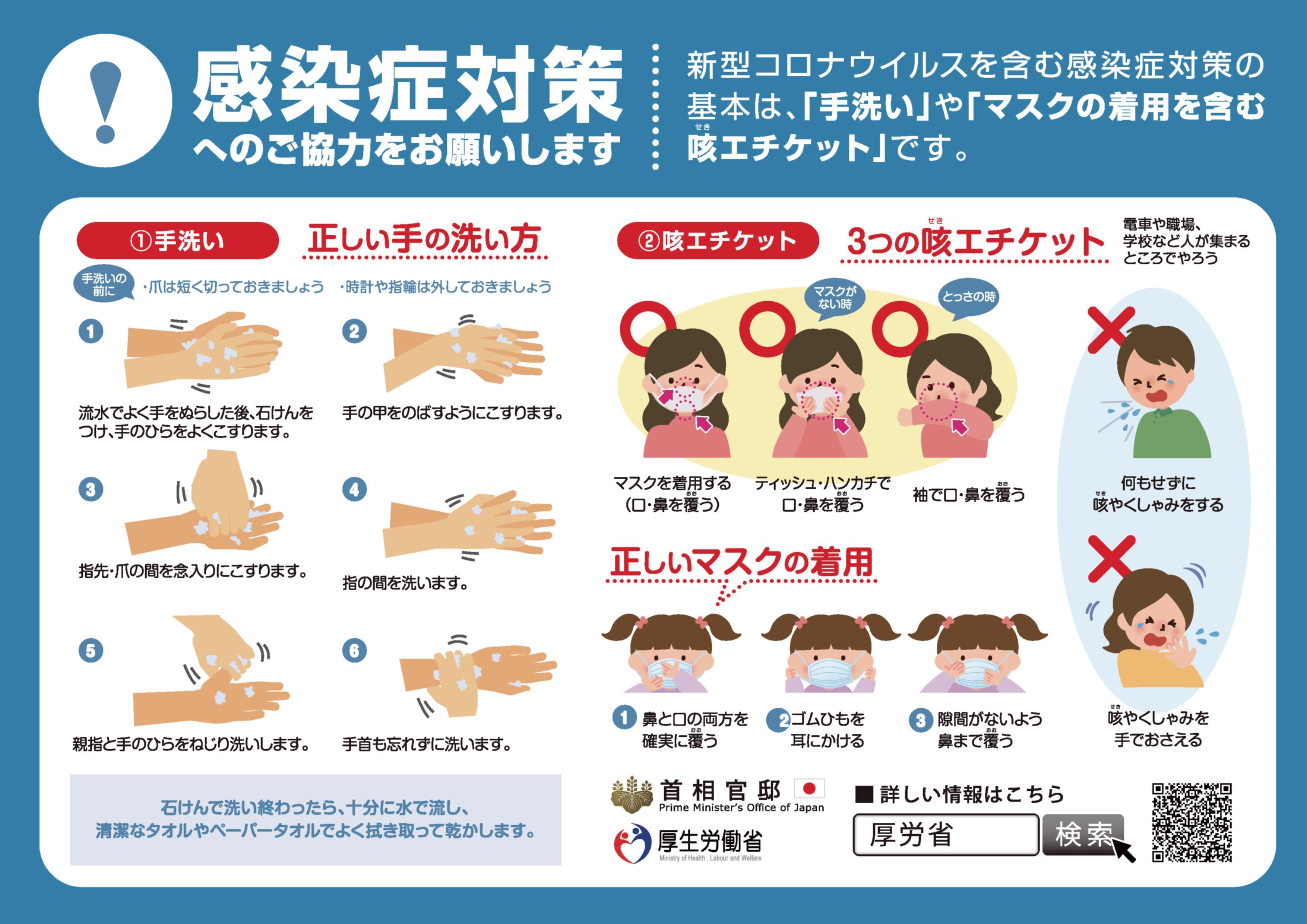

せきが出るときは、マスクを着用しましょう

手洗いはしっかりと。タオルの共用は避けましょう

保育施設、幼稚園、学校などの閉鎖施設内や家庭などでの感染伝播はみられるものの、短時間の曝露による感染拡大の可能性はそれほど高くなく、濃厚接触により感染することが多いと考えられています。普段から流水と石けんによる手洗いをすることが大切です。また、感染した場合は、家族間でもタオルの共用は避けましょう。せきの症状がある場合には、人混みを避け、マスクを着用するなど“咳エチケット”を守ることを心がけましょう。

感染症対策

お問い合わせ

印西市役所 健康子ども部 健康増進課 感染症予防係電話: 0476-33-3785(総合保健センター内) ファクス: 0476-46-7770