[2023年7月11日]

ID:16109

武西の百庚申 彫像と刻字の特色

武西の百庚申は、10基の青面金剛像塔と90基の文字塔で構成されています。

青面金剛像塔は10基とも一面六臂(いちめんろっぴ 一つの顔に6本の腕)ですが、中段の腕が合掌する像と6本すべての手に持ち物を持つ剣人持像とに分けられます。

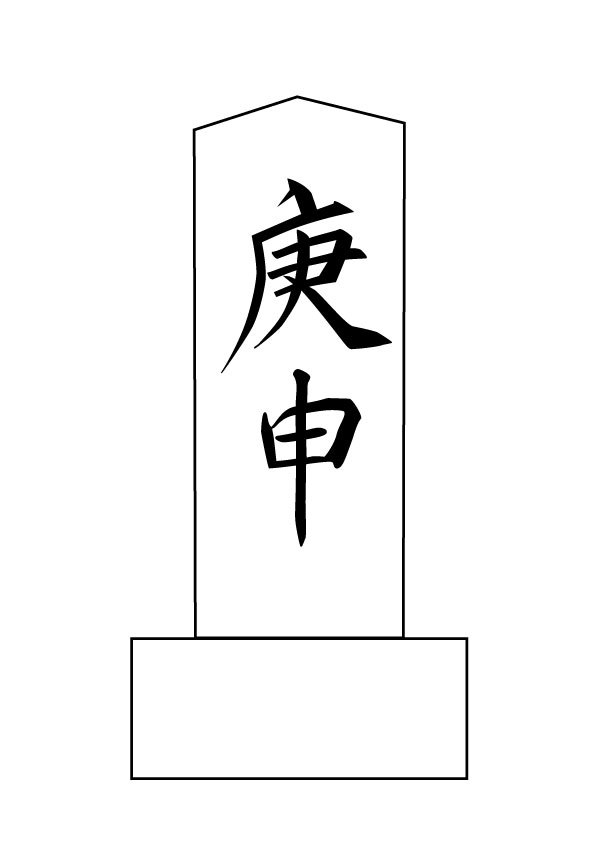

文字塔に刻まれている文字は「庚申塔」と90基すべて同じですが、書体が楷書のものと行書のものとに分けられます。

- 塔の番号は、南西(東京電機大学側)から北東へ順に付けています。

青面金剛像塔の特色

合掌する青面金剛像塔

上段の右手に三叉戟、上段の左手に輪、下段の右手に矢、下段の左手に弓を持っています。また、59番、69番、79番、89番、100番の青面金剛像は裳の左右の裾から出る蛇が彫られています。

踏み台となっている邪鬼は、1番は横向きでほかの5基は正面を向いています。

なお、1番は台石に身(塔)に合わせた段が削り出されていて、ほかの塔の台石にはない特徴があります。

剣と人(ショケラ)を持つ青面金剛像塔

上段の右手に三叉戟、上段の左手に輪、下段の右手に矢、下段の左手に弓を持つのは合掌する青面金剛像塔と同じですが、中段の右手には剣、左手にはショケラ(人物)を持っています。

10番、20番、40番の青面金剛は2体の正面を向く邪鬼の上に立っていますが、30番の青面金剛は横向きで顔を上に向けた1体の邪鬼の上に立っています。

- ショケラは合掌する女性を表しています。

文字塔の特色

楷書の文字塔

楷書の文字塔は、2番~9番、21番~29番、31番~39番、41番~49番と99番の45基で、99番以外は中央の供養塔より南西側に並びます。

形状は駒形で台石を含まない計測値(平均)は、頂点の高さが54センチメートル、側面の高さが51センチメートル、幅が22センチメートル、奥行が14センチメートルで、頂点の角度は142度です。

行書の文字塔

行書の文字塔は、50番~58番、60番~68番、70番~78番、80番~88番、90番~98番の45基で、中央の供養塔より北東側に並びます

形状は駒形で台石を含まない計測値(平均)は、頂点の高さが50センチメートル、側面の高さが43センチメートル、幅が21センチメートル、奥行が11センチメートルで、頂点の角度は104度です。

楷書の塔と比べると小ぶりで、頂点が鋭くなっています。

塔の配列について

塔の配列は、南西側・北東側とも中央供養塔から文字塔9基・青面金剛像塔1基の順の繰り返しで配列されていますが、南西側の端は文字塔8基・青面金剛像塔1基、北東側の端は文字塔10基・青面金剛像塔1基と不規則な配列になっています。

ここで注目したいのが99番の文字塔です。理由は99番が南西側文字塔群と同じ楷書であり大きさもほぼ同じだからです。

仮に99番を南西側端の1番から9番のグループへ移すと、中央の供養塔群を起点に文字塔が楷書のもとと行書のもので大別され、配列順も整い中央から50基ずつの配置になります。

推測になりますが百庚申を造立した時は、文字塔9基・青面金剛像塔1基の順に従い規則正しく配列されていたのではと思わせます。

お問い合わせ

印西市役所教育委員会 教育部文化振興課文化財係

電話: 0476-33-4714

ファクス: 0476-42-0033

電話番号のかけ間違いにご注意ください!