[2025年3月27日]

ID:12756

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

認知症

「認知症」が増えていることは聞いていても、どこか他人事のように感じている人も多いのではないでしょうか。

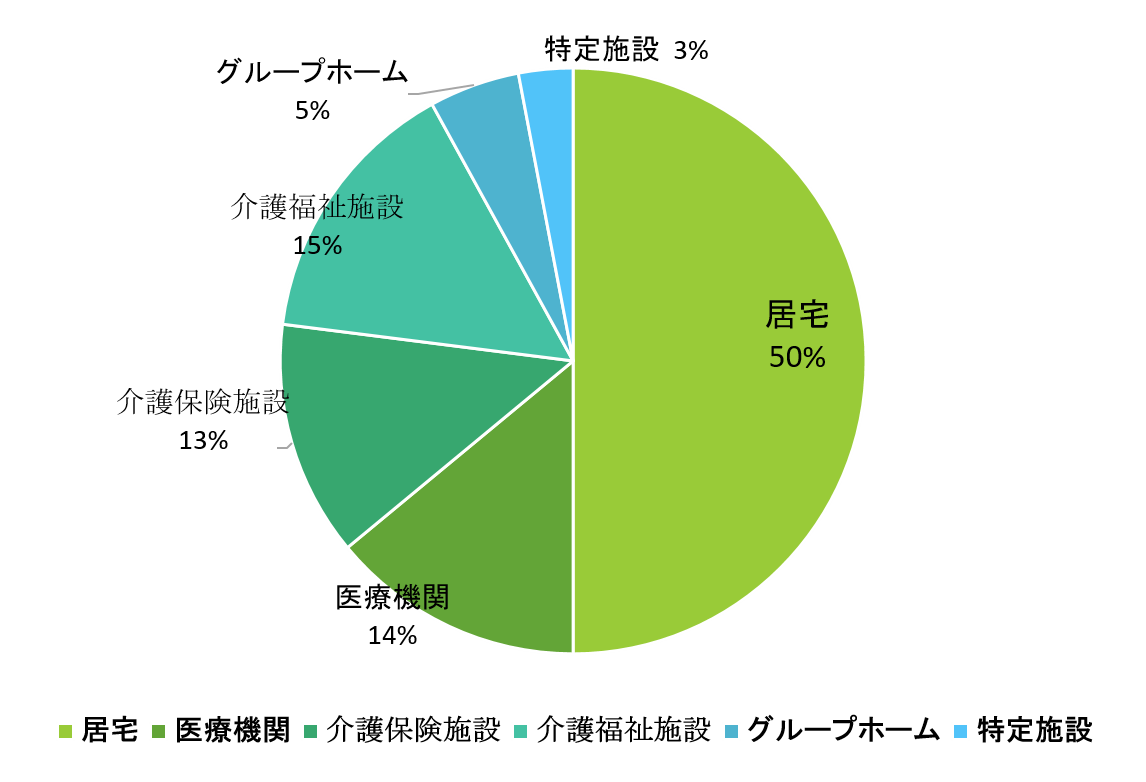

高齢者が増えれば、認知症の人も増えます。2025年には、5人に一人が認知症になると言われています。認知症の人の約半数は自宅で暮らしていますので、地域の中で共に暮らす私たちが、日常生活の中で認知症の人と関わることは必然になると思われます。

認知症の症状、ご家族や介護者の状況、生活環境などは多様です。当事者が困っていることや望んでいることもさまざまです。みんなが支え合わなければ、地域での生活を続けることはできません。このページには認知症の人を地域で支えるために理解しておきたいことを動画として掲載します。

(注意)動画解説は、日本医科大学千葉北総病院認知症疾患医療センター(別ウインドウで開く)および印西市認知症地域支援初期集中支援チーム員の皆様にご協力いただいて作成しました。4回シリーズになっています。

そもそも認知症とは?

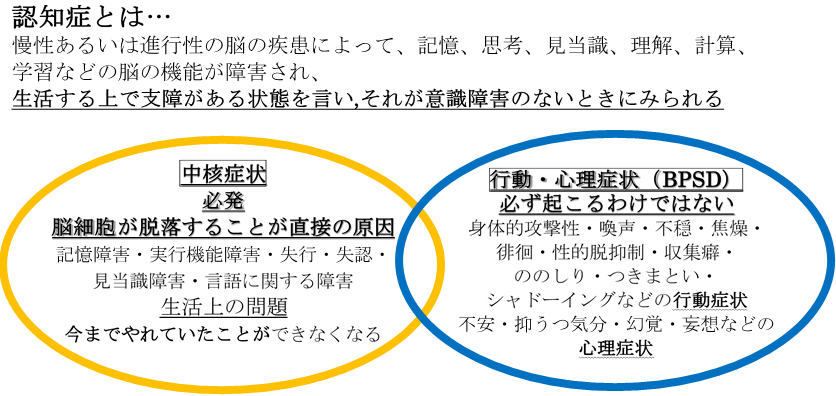

認知症とは、「一度正常域まで発達した脳の認知機能が、疾患や外傷など何らかの原因により機能低下を起こし、日常生活に支障をきたしている状態」を言います。

認知症の症状には、脳の細胞がその働きを失ったり、鈍くなったりすることで起こる「中核症状」と、性格や環境、生活歴などが影響して起こる「行動・心理症状(BPSD)]があります。

知ってください認知症のこと 第1回資料

早期に支援を開始する理由

動画解説⇒「第2回 早期に支援を開始する理由」(別ウインドウで開く)

認知症はその原因や人によってさまざまな症状が現れます。初期はなかなか気づきにくいものですが、日常生活の中でありがちな症状をご紹介します。

(注意)ご紹介した症状があてはまるからといって、認知症であるとは限りません。持病の治療をしたり、環境を整えることで改善されるものもあります。安易に判断せず、かかりつけ医がある方は、まずそちらへご相談されることをお勧めします。

知ってください認知症のこと 第2回資料

認知症の人の心理・受診をためらう理由・望んでいるケア

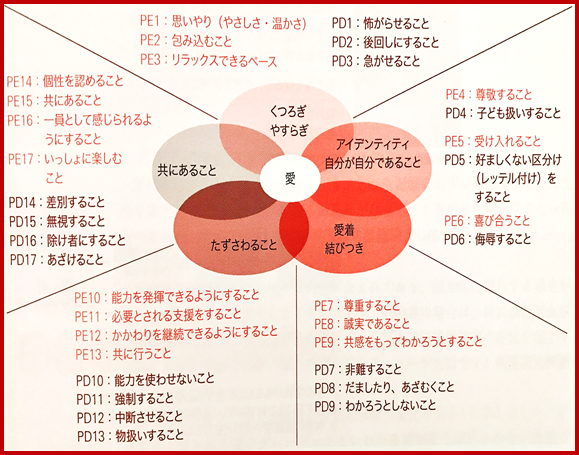

認知症の人は、何もかもわからなくなっているのではありません。できることや、やりたいこともたくさんあります。忘れてしまうことやできなくなることを感じ、不安や悲しさ、悔しさを感じています。認知症の本人やご家族が何を望んでいるのか、周囲の人にどう接してほしいのかを、みんなが理解し、実践することが必要です。

右の図は認知症ケアの理念として提唱されている「パーソン・センタードケア」を表したものです。愛を中心として、認知症の方が望むケアを5つの花びらで表しています。一つひとつの花びらの具体的行動が「PE」と「PD」で、PEは本人の価値を高める行動、PDは本人の価値を低める行動になっています。

知ってください認知症のこと 第3回資料

認知症の人がどこで生活しているか

認知症を正しく理解すると、もしかして・・・と思ったときに、見守ったり、そっと声をかけたり、どこかに相談したりすることができます。一人ひとりがそれを実践すると、認知症になっても安心して過ごせる地域をつくることにつながります。

あなたの身近な人が認知症になったとき、あなたには何ができるでしょうか。

自分が認知症になったとき、どうしてほしいでしょうか。ぜひ、考えてみてください。

知ってください認知症のこと 第4回資料

認知症の相談・支援に関する情報

認知症カフェ(オレンジカフェ)

認知症カフェは誰もが集える場所です。お気軽にお越しください。

開催日程などはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

認知症ケアパス

認知症の状態にあわせたサービス等についてご紹介しています。各地域包括支援センターにも置いてあります。

認知症サポーター養成講座

認知症について正しい知識を学び、地域で暮らす認知症のひとやそのご家族などをやさしく見守る「認知症サポーター」を養成する講座です。

印西市内の地域包括支援センター

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課包括支援係

電話: 0476-33-4593

ファクス: 0476-40-3881

電話番号のかけ間違いにご注意ください!